コラム - お役立ち情報

2025.06.25

【無料RPA】Power Automate Desktop(PAD)活用事例

備えあれば患いなし!フロー実行時のエラーには例外処理を!②

本シリーズでは、Power Automate Desktop※を活用して業務効率化に役立てる方法をご紹介しています。

前回は、エラーを防ぐためのフロー設計と、エラー発生時アクションを使って運用中のフローのエラーに対処する方法を解説しました。

今回は、「スロー エラー」を使って、フロー実行中に発生するエラーを適切に処理し、安全にフローを中断する方法を解説していきます。

コラム内で解説するフローはこちらからダウンロードできます。

※Power Automate Desktop (PAD)とは?

MicrosoftがWindows10/11ユーザー向けに無償で提供しているPC自動化ツールです。Windows11には最初からインストールされています。

プログラミングなしでPCの操作を自動化できます。

本コラムでは当ツールの活用方法をご紹介しています。

インストール方法はこちら

目次

スロー エラーとは?

前回のコラムでも少し触れましたが、スロー エラーとは「緊急事態発生のサイン」を出すことです。

前回のコラムでも少し触れましたが、スロー エラーとは「緊急事態発生のサイン」を出すことです。

サインを出してその後の処理をストップします。

スロー エラーを使う場合、最終的に処理が止まることは決まっているので、「処理を止める前に何をするか」を設定していくことになります。

ここで一つ例を挙げて説明します。

PCの電源が突然切れてしまった時のことを考えてみましょう。

このようなとき、多くの方が心配するのは、

- ● 作業中のファイルが保存されているかどうか

- ● 電源が切れた原因は何だったのか

ではないでしょうか。

これを、プログラムで使われる「スロー エラー」という考え方で捉えてみます。

まず、「突然電源が切れる」という事象が発生したとします。

これは、プログラムでいうところの「スロー エラー」です。

つまり、PCが「何か異常が起きた!」というサインを出した状態です。

このサイン(スローされたエラー)を受け取ったプログラムは、それに応じた処理を実行します。

たとえば、

- 1. 作業中のファイルを自動で保存する

- 2. 電源が切れた原因をログに記録する

といった処理です。

こうしたエラー処理が完了した後に、電源が落ちます。

うまく処理が動作していれば、PCを再起動したときに直前の作業を復元することができ、何が原因だったのかも確認できます。

つまり、スロー エラーは「異常終了のサイン」であると同時に、「適切な対応をするチャンス」でもあるのです。

上記の例にもあるように、

PADでのスロー エラーの使い道は、主に2通りあります。

- 1. フローを途中終了するための準備をする

- 2. フローを中断する原因を残す

これらの処理を実行させることがスロー エラーの活用の仕方です。

次章では、PADでどのようにスロー エラーを活用していくのかを解説していきます。

ブロックエラーアクション

まず、PADでスロー エラーを使う方法は2種類あります。

1つは、アクション1つ1つに設定する方法

もう1つは、複数のアクションをひと塊にして、その塊に対して設定するという方法です。

ブロックエラーは後者の方法に当たります。

アクション一つ一つに設定する方法は前回コラムで扱っていますので、

気になる方はそちらもぜひご確認ください。

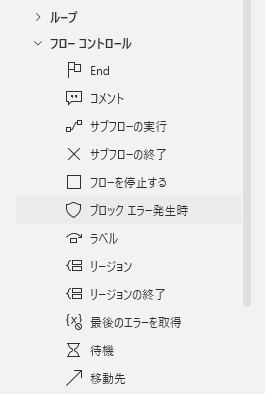

フローコントロールの中からブロックエラーアクションを選択してみます。

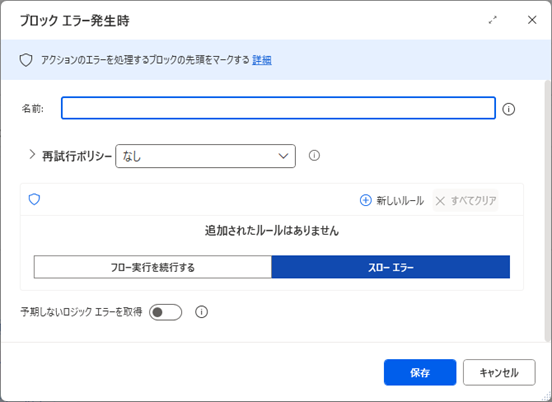

すると、他のアクションでエラー発生時を選択したときのようなダイアログが表示されます。

パラメータは「エラー発生時」を選択したときとほぼ同じです。

(詳しくは前回コラムを参照)

唯一違うのが、名前を付けられる点です。

つけた名前は、フロー編集ウィンドウに表示されます。

なにも設定せずにアクションを配置した場合、以下のように表示されます。

「ブロックエラー発生時」と「End」の間に挟まれているアクションでエラーが発生したときに、ブロックエラー発生時アクションに設定した内容が実行されます。

では、次章から具体例を挙げて解説していきます。

実践編~繰り返し処理の中で起きるエラーへの対応~

ここからは、ExcelからExcelへの転記作業を例にサンプルフローを作成していきます。

フローの概要

- ①読み取り用Excelを開いてデータを抽出

- ②書き込み用Excelを開く

- ③データの各行に対して加工処理

- ④書き込み用Excelにデータを転記

- ⑤書き込み用Excelを保存して終了

スロー エラーの設定

処理内容:

エラー原因をログに残す

全体像は以下のようになります。

「ブロックエラー発生時」アクションは、データの各行への処理に対して設定しています。

フローの先頭でエラーが発生した場合は、フロー実行ボタンをクリックした時点で気付くことができるので、その場での対処が容易です。

また、Excelを保存する段階でのエラーは、「エクセルを閉じる」アクションに例外処理を設定すれば十分です。

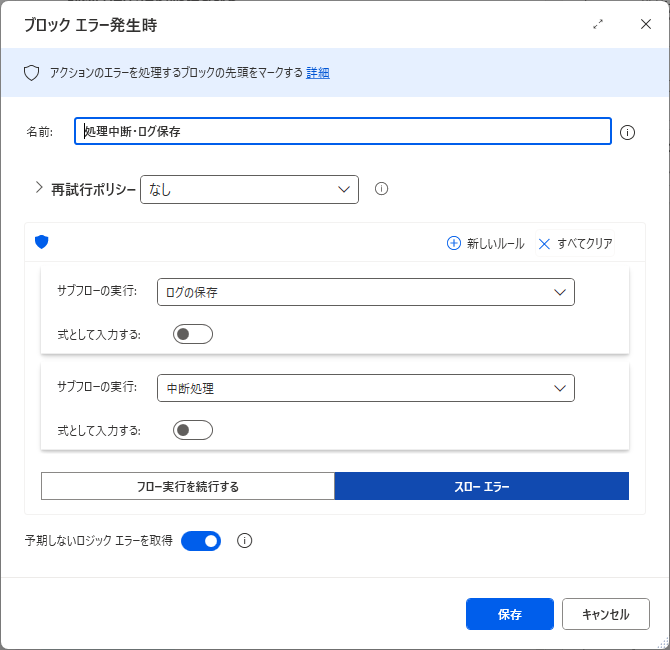

では、「ブロックエラー発生時」アクションでどのような設定をしているのか見ていきます。

「新しいルール」を2つ作成しています。

- 1. サブフロー【ログの保存】の実行

- 2. サブフロー【中断処理】の実行

これら①~②の処理を実行後、スローエラーでフローを中断します。

各サブフローの中身

1. サブフロー【ログの保存】

使っているアクションは3つです。

-

- (ア)最後のエラーを取得

「フローコントロール」の中にあるアクションで、発生したエラーを変数に格納します。

- (ア)最後のエラーを取得

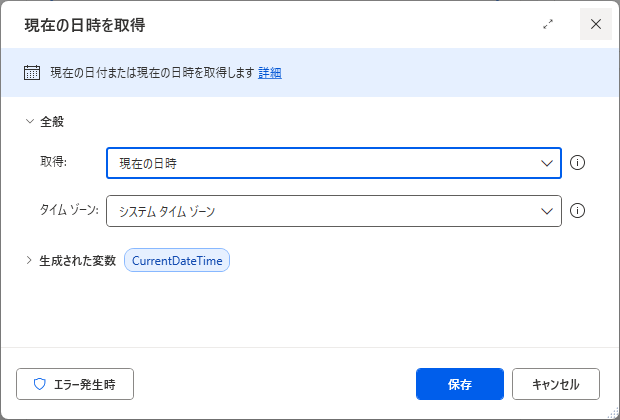

- (イ)現在の日時を取得

エラー発生日時を保存するため、現在の日時を取得します。日付だけや異なるタイムゾーンの指定も可能です。

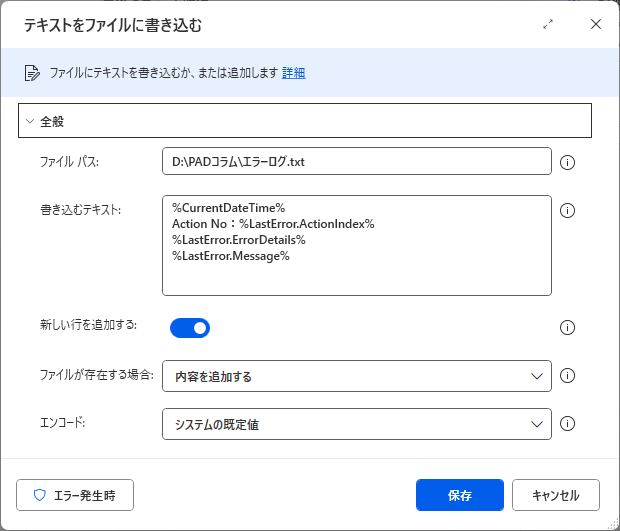

- (ウ)テキストをファイルに書き込む

以下の4項目をログとして保存します。- ⅰ. 発生日時

- ⅱ.アクション番号

- ⅲ.エラー詳細

- ⅳ.エラーメッセージ

前回エラーの内容も保存されるよう、「新しい行を追加する」「内容を追加する」にチェックを入れます。

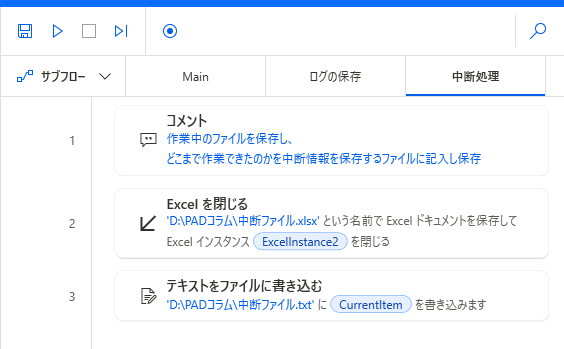

2. サブフロー【中断処理】

使っているアクションは2つです。

-

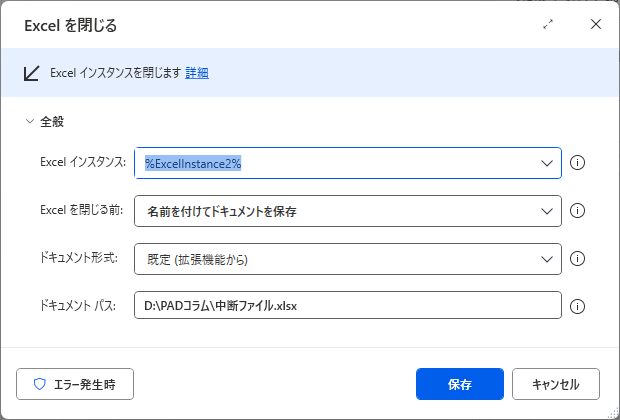

- (ア)Excelを閉じる

転記先のExcelを保存し、次回実行時に中断時点から処理を再開できるようにします。

- (ア)Excelを閉じる

-

- (イ)テキストをファイルに書き込む

処理中のデータを保存し、ログと照合してエラー原因の特定に役立てます。

- (イ)テキストをファイルに書き込む

ブロックエラー発生時にこれらのサブフローが実行されることで、フロー中断による損害を最小限に抑えることができます。

まとめ

ここまで、エラー発生時の設定について解説してきましたが、予期せぬエラーに備えることで以下のような効果が期待できます。

- ● 再始動までの時間短縮

- ● 作業の手戻りの防止

エラー原因の特定が難しいと、業務の再開に多くの時間を要する場合があります。

特にITリテラシーが高くない人が状況を伝える場合、情報伝達の齟齬によって原因の特定が遅れることもあります。

しかし、エラーの発生場所と内容が明確になっていれば、簡単なマニュアルだけで誰でも対応でき、属人化を防ぐことが可能です。

また、エラー発生時の状況を記録していないと、それまでの作業が無駄になってしまいます。

例えば、1時間かかる処理で50分経過した時点でエラーが起きても、記録があれば10分で再開可能ですが、なければまた1時間かかります。

こうした無駄を防ぐためにも、エラー処理の実装は非常に重要です。

もし、現在運用中のフローに例外処理が入っていない場合は、ぜひ今回のサンプルフローを参考にしてみてください。

あなたの疑問は解決しましたでしょうか?解決しなかった場合は直接質問も受け付けております!

執筆者にメールで質問する

記事を書いた人

![]()

株式会社ワイ・ビー・シー

営業部 開発チーム

白川

PADに関連する記事はこちら

第1回 入門編 業務を自動化して作業を楽に

第2回 活用事例 メールの添付ファイルを自動保存

第3回 活用事例 Webページからデータを抽出しエクセルに転記

第4回 活用事例 無償アカウントでもフローを共有してさらに便利に!

第5回 活用事例 フローの不具合を見つけて直す

第6回 活用事例 表形式データのDatatableを活用しよう!

第7回 活用事例 「データテーブル」アクションを使いこなそう!

第8回 活用事例 面倒な複数箇所への転記作業はまとめて自動化!

第9回 活用事例 【続】面倒な複数箇所への転記作業はまとめて自動化!

第10回 活用事例 【続々】面倒な複数箇所への転記作業はまとめて自動化!

第11回 活用事例 PADで四則演算!

第12回 活用事例 条件分岐を使いこなせ!エラーを減らすフロー設計

第13回 活用事例 フロー実行時のエラーには例外処理を!①

第14回 活用事例 フロー実行時のエラーには例外処理を!②

第15回 活用事例 年度末の味方!フォルダ構成複製フロー

第16回 活用事例 資料整理の切り札!まとめてZIP化・展開フロー

第17回 活用事例 フォルダすっきり!不要ファイルお掃除フロー

番外編 最新版!インストール方法

番外編② PADウェビナー始動!過去動画も公開中!

関連記事